Découvrez le Kamouraska

Milieux hydriques

Bandes riveraines

L’indice de priorité des unités riveraines (IPUR) combine une estimation de l’indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) et de la pente d’unités riveraines de 10 et 30 mètres de largeur. L’IQBR calculé reflète l’état théorique de l’écosystème riverain. Il est estimé à partir des données d’occupation du sol disponibles dans les unités riveraines, sur chaque rive et pour tous les tronçons de 100 mètres de cours d’eau.

Afin d’avoir une meilleure idée des zones prioritaires pour l’amélioration des bandes riveraines, la moyenne des indices de priorité a été calculée pour chaque sous-unité de bassin versant. Un indice de priorité élevé signifie que l’IQBR est très bas dans la sous-unité de bassin versant et que des efforts doivent fort probablement être investis pour améliorer la qualité des bandes riveraines.

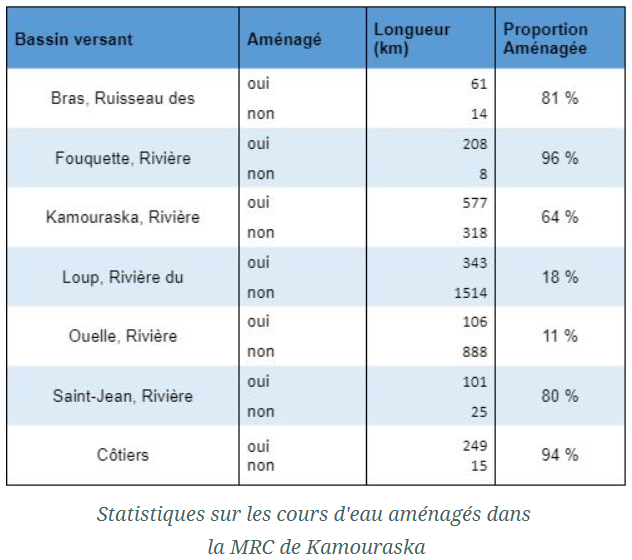

Aménagement des cours d'eau

La majorité des cours d’eau de la MRC qui sont situés en milieu agricole ou urbain ont subi d’importantes modifications par le passé (principalement entre 1945 et 1980). Ces aménagements avaient pour principaux objectifs l’amélioration du drainage, l’optimisation des opérations agricoles, la construction d’infrastructures et le développement urbain.

Plusieurs cours d’eau ont été linéarisés, c’est-à-dire que les méandres ont été éliminés et les courbes ont été remplacées par des angles droits. Ils ont aussi été approfondis et une pente uniforme a été donnée aux lits éliminant ainsi les fosses et les seuils. Ces interventions ont aussi mené à une densification du réseau hydrographique en milieu agricole, car des cours d’eau ont été créés de toutes pièces pour améliorer le drainage des terres.

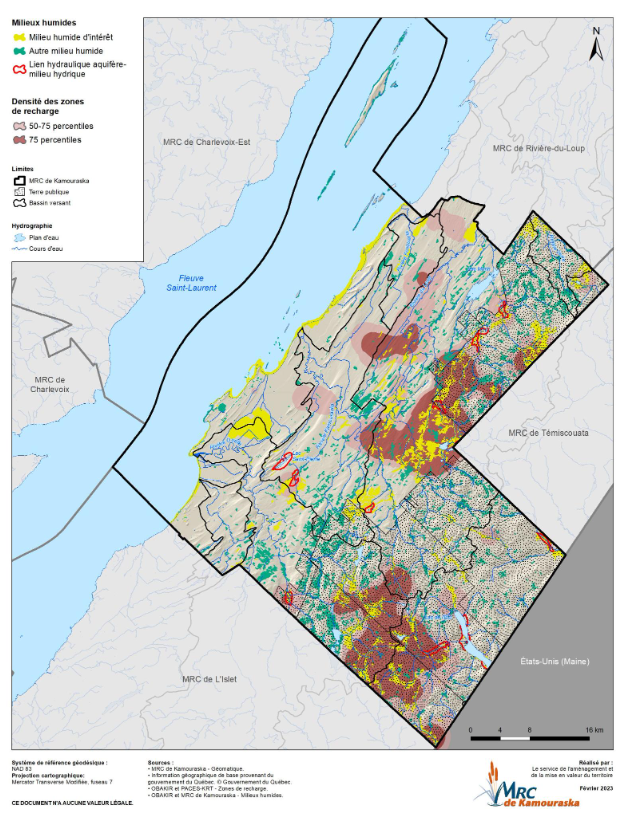

Zones de recharges

Les zones importantes pour la recharge des nappes phréatiques, et vulnérables à la contamination, sont aussi considérées comme des milieux hydriques d’intérêt pour la conservation.

Les zones de recharges préférentielles correspondent aux zones où (1) la recharge en eaux souterraines est plus importante et où (2) les aquifères sont plus vulnérables à la contamination. La méthodologie élaborée par Decelles et collab. (2022) a été employée pour identifier les zones de recharges préférentielles.

L’approche cible également les zones de résurgences, plus spécifiquement les liens hydrauliques, comme des zones présentant une certaine vulnérabilité. Les liens hydrauliques sont des sections où les aquifères sont en condition de nappe libre, et donc plus vulnérables face aux contaminants en provenance de la surface (Tommi-Morin et collab., 2021).

Considérant l’hydroconnectivité des milieux humides avec les eaux souterraines, les complexes de milieux humides superposant les secteurs de liens hydrauliques représentent également un intérêt pour la conservation.

Milieux humides

Méthode de priorisation

La méthode de priorisation utilisée se base sur celle élaborée pas l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Cette méthode comporte 5 différentes étapes:

- Calculs de paramètres illustrant la diversité des milieux naturels

- Normalisation des paramètres à des valeurs comprises entre 0 et 1 (mettre sous un même dénominateur commun)

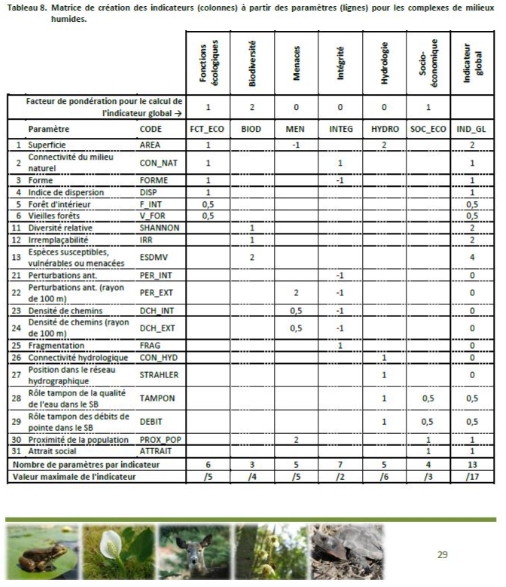

- Conception d'indicateurs à partir des paramètres normalisés en y attribuant une pondération (voir tableau ci-dessous)

- Classification des résultats en 5 classes (1 = faible, 5 = élevé)

- Élaboration d'une grille de priorisation multicritères des complexes de milieux humides*, ex: les complexes ayant obtenus des valeurs ≥ 3 pour les indicateurs retenus dans un bassin versant sont considérés comme prioritaires pour la mise en œuvre d'actions de conservation.

*Un complexe de milieux humides est un regroupement distant de moins de 30 mètres. Il s'agit de l'unité de base de l'étude.

Coulombe, D., S. Nadeau et J.-F. Ouellet, 2015. Milieux naturels prioritaires pour la conservation de la biodiversité : territoire privé du Bas-Saint-Laurent. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent, Rimouski, 93 p.

Indicateurs retenus:

Variables quantitatives

- Fonction écologique

- Menace

- Intégrité

- Socio-économique

- Hydrologie

Variables qualitatives

- Zone inondable et occurrence d'espèce à statut

- Milieu identitaire

Tableau de création des indicateurs (colonnes) à partir des paramètres (lignes) pour les complexes de milieux humides

Sources

Indice de priorité des unités riveraines (IPUR), adapté de : Thériault M., Blais A., Fournier R., Badra C., Tran S. (2019) Cartographie et analyse des milieux hydriques des bassins versants prioritaires des MRC de Drummond et d’Arthabaska, Conseil Régional de l’Environnement du Centre du Québec, Canada, 87 p.

Identification des zones de recharges préférentielles : DECELLES, A.M., FERLATTE, M. et RUIZ, J. (2022) Atelier 4- S’approprier les bases de données géomatiques du PCARES KRT, cahier du participant pour l’atelier. Document préparé par le RQES, avec la contribution de l’UQAR et de l’UQTR, pour les acteurs de l'aménagement du territoire, 90 p.

Zone de résurgence (liens hydrauliques) : TOMMI-MORIN G., C.-E. DESCHAMPS, J. DUBÉ, T. BUFFIN-BÉLANGER, G. CHAILLOU (En préparation) (2021) Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines – Kamouraska - Rivière-Du-Loup – Témiscouata (PACES-KRT)